Les régions polaires représentent les dernières frontières sauvages de notre planète, mais font face à des pressions croissantes liées au changement climatique et à l’exploitation des ressources. Le droit international des zones polaires s’est progressivement constitué comme un corpus juridique distinct pour répondre aux spécificités de l’Arctique et de l’Antarctique. Ces deux régions, bien que similaires par leurs conditions climatiques extrêmes, sont régies par des régimes juridiques fondamentalement différents. L’Antarctique bénéficie d’un traité dédié qui suspend les revendications territoriales, tandis que l’Arctique relève principalement du droit maritime et de la souveraineté des États circumpolaires. Cette dualité juridique soulève des questions fondamentales sur la préservation environnementale, l’exploitation économique et la coopération internationale dans ces espaces uniques.

L’évolution historique du cadre juridique polaire

Le développement du droit international applicable aux zones polaires s’est construit par étapes, reflétant l’évolution des intérêts géopolitiques et de la conscience environnementale mondiale. Au début du XXe siècle, les régions polaires étaient principalement considérées sous l’angle des revendications territoriales et des expéditions d’exploration. La doctrine des secteurs, formulée initialement par le sénateur canadien Pascal Poirier en 1907, proposait que les États dont le territoire s’étend jusqu’aux régions arctiques puissent revendiquer des zones triangulaires jusqu’au pôle Nord. Cette approche n’a jamais été formellement adoptée en droit international, mais a influencé certaines revendications nationales.

La véritable structuration juridique commence avec le Traité sur l’Antarctique signé en 1959 et entré en vigueur en 1961. Ce traité fondateur, fruit de la coopération scientifique internationale durant l’Année géophysique internationale de 1957-1958, marque une rupture avec la logique d’appropriation territoriale. Il établit un régime de coopération scientifique en gelant les revendications territoriales existantes sans les reconnaître ni les rejeter. Cette innovation juridique a permis de transformer une zone de potentielles tensions géopolitiques en un espace dédié à la recherche et à la coopération pacifique.

Pour l’Arctique, l’évolution a été plus fragmentée. Contrairement à l’Antarctique, cette région est entourée d’États souverains ayant des intérêts directs dans la zone. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 est devenue le cadre juridique principal, permettant aux États côtiers de revendiquer des zones économiques exclusives et des plateaux continentaux étendus. Le Conseil de l’Arctique, créé en 1996 par la Déclaration d’Ottawa, est venu compléter ce dispositif en offrant un forum intergouvernemental de coopération, sans toutefois disposer de pouvoir normatif contraignant.

Les années 1990-2000 ont vu l’émergence d’une préoccupation croissante pour la protection environnementale des zones polaires. Le Protocole de Madrid de 1991, entré en vigueur en 1998, a désigné l’Antarctique comme une « réserve naturelle consacrée à la paix et à la science » et a instauré un moratoire sur l’exploitation minière. Pour l’Arctique, diverses initiatives sectorielles ont été développées, comme l’Accord sur la conservation des ours polaires (1973) ou plus récemment l’Accord sur la pêche dans l’océan Arctique central (2018).

Cette construction juridique progressive témoigne de la tension permanente entre protection environnementale, intérêts économiques et considérations géopolitiques. La fin du XXe siècle et le début du XXIe marquent un tournant vers une approche plus intégrée, reconnaissant l’interconnexion des enjeux polaires avec les défis environnementaux globaux, notamment le changement climatique.

Les principes fondateurs du droit polaire

- Le principe de coopération scientifique internationale

- La démilitarisation (totale pour l’Antarctique, partielle pour l’Arctique)

- La protection environnementale renforcée

- Le respect des droits des peuples autochtones (spécifique à l’Arctique)

- La liberté de recherche scientifique

Le Système du Traité sur l’Antarctique : un modèle de gouvernance internationale

Le Système du Traité sur l’Antarctique (STA) constitue une innovation majeure dans le paysage juridique international. Ce régime repose sur le traité fondateur de 1959 qui a établi un cadre de gouvernance collective pour un continent entier, une première dans l’histoire du droit international. Le traité originel, signé par douze pays dont sept revendiquaient des portions de territoire antarctique, a instauré un gel des prétentions territoriales existantes tout en interdisant toute nouvelle revendication. Cette solution pragmatique a permis de développer un système de gouvernance qui transcende les intérêts nationaux particuliers.

L’architecture du STA s’est progressivement enrichie d’instruments juridiques complémentaires formant un véritable système normatif cohérent. La Convention pour la protection des phoques de l’Antarctique (1972) a établi les premières règles de conservation des ressources vivantes. La Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) adoptée en 1980 a instauré une approche écosystémique de la gestion des ressources marines, devenant un modèle pour d’autres régimes de conservation à travers le monde. Le Protocole de Madrid relatif à la protection de l’environnement (1991) représente l’avancée la plus significative en désignant l’Antarctique comme « réserve naturelle consacrée à la paix et à la science » et en interdisant toute activité minière pour une durée minimale de 50 ans.

Le fonctionnement institutionnel du STA repose sur les Réunions consultatives du Traité sur l’Antarctique (RCTA) qui se tiennent annuellement. Ces réunions rassemblent les parties consultatives (29 États en 2023) qui disposent d’un pouvoir décisionnel, ainsi que des parties non consultatives, des organisations internationales et des ONG au statut d’observateur. Les décisions se prennent par consensus, ce qui garantit que toutes les positions sont prises en compte mais peut parfois ralentir le processus décisionnel. Le Comité pour la protection de l’environnement (CPE), créé par le Protocole de Madrid, fournit des avis scientifiques et techniques sur les questions environnementales.

L’une des forces du STA réside dans sa capacité d’adaptation aux enjeux émergents. Face aux défis du tourisme croissant, les RCTA ont adopté des lignes directrices pour encadrer cette activité. La création d’aires marines protégées (AMP) dans l’océan Austral, comme celle de la mer de Ross établie en 2016, témoigne de la capacité du système à développer des outils de conservation innovants. Néanmoins, l’exigence du consensus peut parfois limiter l’ambition des mesures adoptées, comme l’illustrent les difficultés à établir de nouvelles AMP face aux réticences de certains États.

La légitimité du STA a parfois été contestée, notamment durant les années 1980 par des pays du Mouvement des non-alignés qui y voyaient un « club fermé » gérant un espace considéré comme patrimoine commun de l’humanité. Ces critiques se sont atténuées avec l’ouverture progressive du système à de nouveaux membres et la reconnaissance de sa contribution à la préservation environnementale. Aujourd’hui, le STA compte 54 parties, dont 29 parties consultatives, démontrant sa capacité d’inclusion croissante.

Forces et limites du Système du Traité sur l’Antarctique

- Un modèle réussi de coopération internationale dans un espace contesté

- Un cadre juridique évolutif adapté aux nouveaux défis

- Une protection environnementale renforcée par le Protocole de Madrid

- Des limites liées à l’exigence du consensus pour les décisions

- Des défis d’application et de contrôle sur un territoire immense et isolé

L’Arctique : un espace maritime sous tensions juridiques

Contrairement à l’Antarctique, l’Arctique ne bénéficie pas d’un régime juridique unifié et spécifique. Cette région polaire est principalement un océan entouré de terres, ce qui explique la prédominance du droit de la mer dans son cadre normatif. La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982 constitue donc le socle juridique fondamental, bien que certains acteurs majeurs comme les États-Unis ne l’aient pas ratifiée tout en respectant la plupart de ses dispositions comme relevant du droit coutumier.

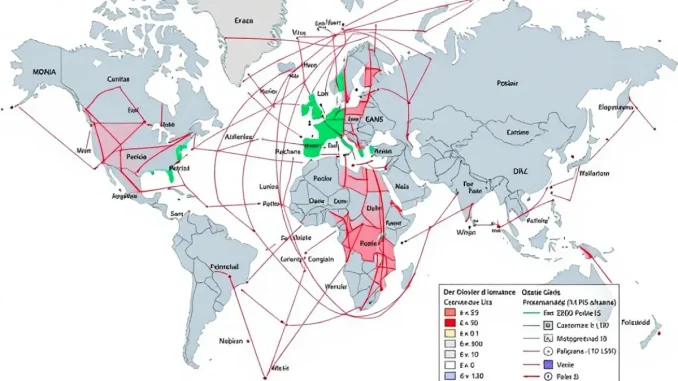

La délimitation des espaces maritimes arctiques représente un enjeu majeur de souveraineté. Les cinq États côtiers – Russie, Canada, États-Unis, Norvège et Danemark (via le Groenland) – peuvent revendiquer des zones économiques exclusives (ZEE) s’étendant jusqu’à 200 milles marins de leurs côtes. Au-delà, l’article 76 de la CNUDM permet de réclamer des droits souverains sur les ressources du plateau continental étendu, jusqu’à 350 milles marins ou même plus loin dans certaines configurations géologiques. Cette disposition a déclenché une course aux revendications, symbolisée par le drapeau russe planté au fond de l’océan Arctique en 2007 au niveau du pôle Nord. La Commission des limites du plateau continental des Nations Unies est chargée d’examiner ces demandes, dans un processus technique et juridique complexe qui peut s’étendre sur plusieurs années.

Les différends frontaliers maritimes en Arctique illustrent les tensions juridiques à l’œuvre. Certains ont été résolus, comme celui entre la Norvège et la Russie en mer de Barents par un traité bilatéral en 2010 après 40 ans de négociations. D’autres persistent, comme les revendications concurrentes sur le plateau continental étendu autour du pôle Nord entre la Russie, le Danemark et le Canada. Le statut juridique des détroits arctiques constitue un autre point de friction majeur : le passage du Nord-Ouest canadien et la route maritime du Nord russe sont considérés par ces pays comme des eaux intérieures soumises à leur souveraineté, tandis que les États-Unis et l’Union européenne les considèrent comme des détroits internationaux ouverts à la libre navigation.

Face à ces défis de gouvernance, le Conseil de l’Arctique, créé en 1996, offre un forum de coopération entre les huit États arctiques (les cinq côtiers plus la Finlande, la Suède et l’Islande), avec la participation des organisations des peuples autochtones comme membres permanents. Malgré son caractère non contraignant, cette instance a permis l’élaboration d’accords sectoriels importants comme l’Accord sur la coopération en matière de recherche et de sauvetage aéronautiques et maritimes dans l’Arctique (2011), l’Accord sur la coopération en matière de préparation et de lutte contre la pollution marine par les hydrocarbures dans l’Arctique (2013) et l’Accord sur le renforcement de la coopération scientifique internationale dans l’Arctique (2017).

La gouvernance de l’Arctique se caractérise donc par une approche fragmentée, combinant droit international général, accords régionaux et législations nationales. Cette architecture complexe reflète la réalité géopolitique d’une région où s’exercent des souverainetés étatiques fortes, contrairement au modèle antarctique. Le réchauffement climatique, en rendant la région plus accessible, intensifie les enjeux juridiques liés à la navigation, à l’exploitation des ressources et à la protection environnementale, rendant plus pressante la question de l’adéquation du cadre normatif actuel face aux défis émergents.

Les enjeux juridiques spécifiques à l’Arctique

- La définition et la délimitation des plateaux continentaux étendus

- Le statut juridique des routes maritimes arctiques

- La protection des droits des peuples autochtones

- L’encadrement des activités d’extraction des ressources

- La gestion des pêcheries dans un écosystème en mutation

La protection environnementale des pôles : entre préservation et exploitation

Les régions polaires abritent des écosystèmes d’une fragilité exceptionnelle, particulièrement vulnérables aux perturbations anthropiques et aux effets du changement climatique qui s’y manifestent avec une intensité accrue. Face à cette réalité, le droit international a progressivement développé des mécanismes de protection spécifiques, tout en cherchant à encadrer les activités économiques croissantes dans ces zones. Cette tension entre préservation et exploitation constitue l’un des défis majeurs du droit polaire contemporain.

Pour l’Antarctique, le Protocole de Madrid de 1991 représente l’instrument juridique le plus ambitieux en matière de protection environnementale. Il désigne le continent comme une « réserve naturelle consacrée à la paix et à la science » et instaure une interdiction des activités minières pour une durée minimale de 50 ans (jusqu’en 2048). Le protocole établit des principes environnementaux fondamentaux et impose des études d’impact environnemental pour toute activité. Il crée également un système d’aires spécialement protégées de l’Antarctique (ASPA) et d’aires spécialement gérées de l’Antarctique (ASMA) pour préserver des zones particulièrement sensibles ou ayant une valeur scientifique exceptionnelle.

Dans l’océan Austral entourant l’Antarctique, la Convention sur la conservation de la faune et la flore marines de l’Antarctique (CCAMLR) a mis en place une approche écosystémique pionnière pour la gestion des ressources marines. Sa mission ne se limite pas à réguler la pêche, mais vise à préserver l’intégrité de l’écosystème marin dans son ensemble. La création d’aires marines protégées (AMP) constitue l’un des outils majeurs développés par la CCAMLR, avec notamment l’établissement en 2016 de l’AMP de la mer de Ross, la plus grande aire marine protégée au monde couvrant 1,55 million de km².

Pour l’Arctique, la protection environnementale s’avère plus complexe en raison de l’absence de régime juridique unifié. Les huit États arctiques ont néanmoins développé des initiatives conjointes à travers le Conseil de l’Arctique, notamment via ses groupes de travail comme le Programme de surveillance et d’évaluation de l’Arctique (AMAP) ou le groupe sur la Conservation de la flore et de la faune arctiques (CAFF). Le Plan d’action pour l’Arctique contre la pollution marine d’origine tellurique, adopté en 2009, témoigne de cette coopération régionale.

L’encadrement des activités d’exploitation des ressources illustre particulièrement la tension entre développement économique et protection environnementale. Dans l’Arctique, où l’exploration pétrolière et gazière s’intensifie, l’Organisation maritime internationale (OMI) a adopté en 2017 le Code polaire, entré en vigueur en 2018, qui impose des normes renforcées de sécurité et de protection environnementale pour les navires opérant dans les eaux polaires. Parallèlement, l’Accord sur la pêche dans l’océan Arctique central signé en 2018 par les cinq États côtiers arctiques ainsi que la Chine, le Japon, la Corée du Sud, l’Islande et l’Union européenne, applique une approche de précaution en interdisant la pêche commerciale dans la haute mer arctique pendant au moins 16 ans, le temps d’acquérir les connaissances scientifiques nécessaires sur ces écosystèmes.

Les défis de la protection environnementale polaire

- L’adaptation du cadre juridique au rythme accéléré du changement climatique

- La surveillance et l’application effective des normes dans des régions isolées

- La coordination entre les multiples régimes juridiques sectoriels

- La gestion des pressions croissantes liées au tourisme et à l’exploitation des ressources

- L’équilibre entre les intérêts des États et la préservation du patrimoine naturel mondial

Vers un nouveau paradigme juridique pour les pôles à l’ère du changement global

Le droit international des zones polaires se trouve aujourd’hui à un carrefour critique, confronté à des transformations environnementales, géopolitiques et économiques sans précédent. Le changement climatique agit comme un catalyseur de mutation juridique, rendant obsolètes certains présupposés sur lesquels se fondent les régimes existants. La fonte accélérée de la banquise arctique et la déstabilisation des plateformes glaciaires antarctiques ne sont pas seulement des phénomènes physiques, mais des événements qui bouleversent le cadre juridique applicable à ces régions.

L’émergence du concept de patrimoine commun de l’humanité appliqué aux pôles représente une évolution significative dans la pensée juridique. Cette notion, déjà présente dans la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer pour les grands fonds marins, pourrait inspirer une gouvernance plus inclusive des zones polaires. Elle implique que ces espaces uniques, dont la préservation présente un intérêt pour l’ensemble de l’humanité, ne peuvent être soumis à la seule logique des souverainetés étatiques ou des intérêts économiques à court terme. Cette approche se heurte cependant à la réalité des revendications territoriales en Antarctique et des droits souverains exercés par les États côtiers en Arctique.

La montée en puissance des acteurs non-étatiques dans la gouvernance polaire constitue une autre évolution majeure. Les organisations non gouvernementales environnementales, les communautés autochtones arctiques, la communauté scientifique internationale et même les entreprises multinationales jouent désormais un rôle croissant dans l’élaboration et la mise en œuvre des normes applicables aux régions polaires. Le Conseil de l’Arctique a fait figure de pionnier en accordant un statut de membre permanent aux organisations représentant les peuples autochtones, reconnaissant ainsi leurs droits et savoirs traditionnels. Cette gouvernance multi-acteurs, plus complexe mais potentiellement plus légitime, pourrait préfigurer l’évolution d’autres régimes environnementaux internationaux.

L’interconnexion croissante entre les régimes juridiques polaires et le droit international de l’environnement global représente une tendance de fond. Les zones polaires ne peuvent plus être considérées comme des espaces isolés régis par des normes spécifiques, mais doivent être intégrées dans une vision systémique des enjeux environnementaux planétaires. L’Accord de Paris sur le climat, sans mentionner explicitement les pôles, a des implications majeures pour ces régions particulièrement affectées par le réchauffement. De même, les négociations sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine au-delà des juridictions nationales (BBNJ) auront des conséquences directes sur la gouvernance des océans polaires.

Face à ces transformations, plusieurs innovations juridiques émergent. Le développement d’une approche fondée sur les droits de la nature, reconnaissant une valeur intrinsèque aux écosystèmes polaires indépendamment de leur utilité pour l’homme, gagne en influence. La justice climatique appliquée aux régions polaires soulève la question de la responsabilité des États industrialisés envers les communautés arctiques affectées par un réchauffement qu’elles n’ont pas causé. Le principe de précaution trouve dans ces environnements fragiles et encore partiellement méconnus un champ d’application privilégié, comme l’illustre l’Accord sur la pêche dans l’océan Arctique central.

Perspectives d’évolution du droit polaire

- Le renforcement des mécanismes de coordination entre les régimes arctique et antarctique

- L’intégration plus poussée des connaissances scientifiques dans l’élaboration des normes

- Le développement d’instruments juridiquement contraignants pour l’Arctique

- L’adaptation du Système du Traité sur l’Antarctique à l’approche de l’échéance de 2048

- La reconnaissance accrue des droits des peuples autochtones dans la gouvernance arctique

Le défi majeur pour le droit international des zones polaires au XXIe siècle sera de concilier la préservation de ces écosystèmes uniques avec les réalités géopolitiques et économiques d’un monde en mutation rapide. La résilience et la capacité d’adaptation des cadres juridiques existants seront mises à l’épreuve, nécessitant probablement des innovations normatives audacieuses pour répondre à l’ampleur des transformations en cours. L’avenir des pôles, véritables sentinelles du changement global, dépendra en grande partie de notre capacité collective à faire évoluer leur statut juridique vers un modèle de gouvernance plus intégré, participatif et écologiquement responsable.